Daniel Beaume

Auteur-compositeur-interprète, Daniel Beaume a été professeur de musique, notamment dans le quartier Nord de Marseille, où il a mené, avec ses collègues, des actions auprès des enfants en difficulté.

Ses chansons s’inscrivent, pour la plupart, dans l’optique d’un engagement fort et permanent à une éducation citoyenne.

Beaucoup d’entre elles ont été interprétées par des chorales scolaires et des chorales d’adultes, et ont donné lieu à des spectacles dans plusieurs académies : Aix-Marseille, Nice, Montpellier…

Son souci de partager ses chansons est permanent. Partitions et paroles sont largement diffusées pour des reprises libres en établissement scolaire, écoles de musique, chorales d’enfants et d’adultes…

Daniel Beaume répond à nos questions

Cristina Agosti-Gherban : J’ai entendu parler de vous dans les années 80, avec l’expérience de réalisation de chansons au collège Albert Camus, situé dans le quartier nord de Marseille. Ceci faisait partie d’un projet proposé par le Cefisem (Centre de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants) pour lutter contre l’échec scolaire et qui proposait de valoriser la culture et la langue d’origine.

Pouvez-vous nous raconter cette expérience passionnante ?

Daniel Beaume : Quand j’ai été nommé prof de musique au collège Albert Camus dans les quartiers nord de Marseille, en 1976, je venais de Lyon et j’étais très imprégné des expériences musicales et pédagogiques que j’avais vécues dans cette ville avec Renée Mayoud et Steve Waring. Renée Mayoud a été la pionnière de la création de chansons avec les enfants, elle a réalisé plusieurs disques dont l’un en particulier a beaucoup circulé dans les écoles, « Le serpent à sornettes » (diffusion Editions Lugdivine)

J’arrivais au collège Albert Camus très imprégné du courant « folk » très actif à Lyon : nous reprenions des chansons traditionnelles en mettant de nouvelles paroles dessus au cours de toutes sortes d’interventions auprès des enfants dans les cités de St Fons et de Vénissieux.

J’arrivais aussi dans le métier de prof de musique très motivé sur les enjeux des démarches de l’éducation populaire.

Situé dans les quartiers nord de Marseille le collège Albert Camus regroupait une population d’origines diverses, dont beaucoup d’enfants issus de l’immigration de la première génération et des gitans sédentarisés. Le collège se trouvait en face de la cité « La Paternelle », cité dite d’urgence avec des conditions de vie précaires, cité qui a été plus tard réhabilitée.

Cette diversité d’origines des enfants je l’ai pour ma part, en tant que musicien, considérée comme une richesse : j’avais dans mes classes des enfants très imprégnés des cultures vivantes de leurs familles, des petits gitans qui savaient jouer de la guitare et capables de jouer des rythmes complexes, des enfants nourris de rythmes maghrébins et de chansons qu’ils entendaient dans les fêtes, cela pouvait donner lieu à des fins de cours très joyeuses !

(NB : quand j’emploie dans ce texte le mot « enfant », il peut s’entendre, selon le contexte, de plusieurs façons : adolescent, jeune, élève…)

(extrait du disque « Les enfants des quartiers nord brisent la glace » deux élèves gitans de 13 et 14 ans.)

Sur le plan scolaire il y avait des élèves qui pouvaient avoir de réelles difficultés, certains en échec scolaire, regroupés dans deux classes « CPPN » (Classes préprofessionnelles de niveau), considérées comme des classes-poubelle.

Nous étions aussi confrontés à ce qu’on appellerait aujourd’hui des incivilités et diverses difficultés de comportement. Il fallait inventer de nouvelles réponses à cette situation.

Notre équipe d’enseignants, après un stage collège-quartier animé par Claude Lasnel du CEFISEM (centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants) a décidé de lancer un vaste projet interculturel. Il ne s’agissait pas simplement de valoriser les cultures d’origine des enfants, avec le risque de tomber dans une sorte de folklorisation, mais de créer les conditions d’un vrai partage des cultures et des savoirs. L’objectif essentiel du projet éducatif était de montrer aux élèves qu’ils sont TOUS CAPABLES de réussir, et pour cela nous nous sommes appuyés sur les activités de création. A cette occasion nous avons créé une coopérative scolaire intitulée « Les Ateliers de Création du collège Albert Camus ». Dans ce cadre de nombreuses activités furent mises en place : théâtre, initiation à la poterie kabyle, club de guitare flamenco, atelier de percussions, atelier de chasseurs de sons, écriture de deux livres… C’est dans ce cadre que se situent les créations de chansons.

J’avais, en tant que prof de musique et en lien avec mes collègues, impulsé un projet un peu ambitieux : il s’agissait d’écrire tout un répertoire de chansons, de les enregistrer et de produire un disque vinyle. (Rappelons qu’en 1982 c’était le seul support musical possible, le CD n’existait pas encore).

Non seulement nous avons réalisé un disque 30cm intitulé « Les enfants des quartiers nord brisent la glace », mais ensuite, forts de la réussite de l’expérience, l’année suivante sont nées d’autres chansons, jouées en spectacle puis mises à leur tour sur un autre disque 33t : « C’est chouette la vie ! (1984)» Puis l’année suivante furent enregistrées quatre de ces chansons dans une version en arabe, avec des musiciens professionnels de culture orientale.

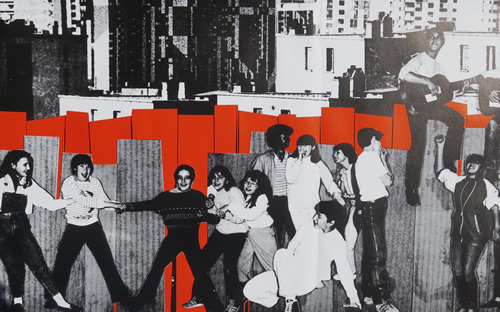

Pochette et encart du disque vinyle "les enfants des quartiers nord brisent la glace"

photos Suzanne Sajous

Ces disques furent distribués hors circuit commercial dans de nombreux réseaux scolaires, éducatifs, culturels, associatifs, médiathèques…Ils ont fait l’objet d’articles dans plusieurs organes de presse nationaux (La Vie, Le Monde de l’éducation, jazz-Hot,…) Plus de 4 000 disques ont ainsi été diffusés.

Dix ans plus tard, les vinyles épuisés, j’ai pu rééditer avec Enfance et Musique une compilation des deux disques et réaliser un CD diffusé pendant de nombreuses années.

Cela explique que certaines chansons ont été reprises dans des établissements scolaires un peu partout en France. (« Le chewing-gum », la « chanson pour une marche », par exemple)

Au collège Albert Camus nous fûmes vraiment les pionniers de ce type de démarche de création de chansons et réalisation de disques. Dans la suite, plusieurs disques sont nés dans d’autres collèges en France.

L’impact de ces chansons s’explique par leur contenu : les enfants parlent de leur vie au collège et hors de l’école, de leur quartier, etc. Par leur forme aussi : les chansons furent écrites avec beaucoup d’exigence sur le plan des textes comme sur celui de la musique. Au-delà de l’intérêt de l’activité pédagogique elle-même, nous disions que nous faisions de vraies chansons et qu’à ce titre celles-ci pourraient avoir des trajectoires imprévisibles. Ce qui se vérifiera amplement. Les auditeurs des enregistrements sont aussi sensibles à la qualité des voix d’enfants, naturelles, sans « formatage », dans une expression directe, incisive et pleine d’énergie :

(solo de Djamel, élève de CPPN)

« Une fois la chanson achevée, bien malin qui pourrait prévoir ses trajectoires » prédisions-nous sur la pochette du disque vinyle. L’exemple de la « chanson des enfants des quartiers nord » est emblématique : née dans mon cours de musique avec une classe de 6ème, les paroles écrites avec les enfants ont circulé dans tout Marseille et au-delà. Reprise dans les centres sociaux et les écoles, la chanson est devenue au fil des années un véritable hymne de Marseille que tout le monde connaît. Un rappeur, Soso Maness, après avoir lui-même chanté cette chanson dans un centre social de son quartier quand il était enfant, en a repris un large extrait dans un album récent (sous le titre « Mistral »). En 2024 « la chanson des enfants des quartiers nord » a été diffusée aux 60 000 spectateurs du stade Vélodrome lors d’un match de l’OM.

J’ai, quarante ans plus tard, assuré des interventions auprès d’enfants des quartiers nord d’aujourd’hui qui ont repris cette chanson en écrivant de nouvelles paroles pour parler de leur vie et de leur quartier.

Comment travaillez-vous avec les élèves pour l’écriture des chansons ?

C’est une vaste question qui a fait l’objet de nombreuses sessions de formation que j’ai assurées en direction particulièrement des enseignants. Je ne peux y répondre ici que de façon très succincte.

En ce qui concerne les créations de chansons au Collège Albert Camus, il y avait notamment dans l’équipe des enseignants des professeures de lettres très performantes dans le domaine de la production de texte par les élèves, en lien avec le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle) et ses démarches d’ateliers d’écriture. Nous avons donc pu mettre sur pied une collaboration efficace dans nos domaines d’expertise mutuels : les professeures de français pour l’écriture des paroles et moi-même pour l’écriture musicale. En précisant cependant que j’avais de mon côté mené des recherches assez poussées sur les exigences spécifiques de l’écriture de chansons : il s’agit de faire émerger une alchimie subtile entre le texte et la mélodie. L’écriture de chansons au collège fut le résultat d’un aller-retour entre le cours de français et le cours de musique, ou en atelier commun puisque nous avions obtenu des heures pour ce projet.

A partir de là, chaque chanson a son histoire :

-les paroles peuvent avoir été écrites sur une mélodie existante (cf la « chanson des enfants des quartiers nord » déjà citée).

- on a pu partir d’un refrain écrit par une élève, mis en musique par moi, puis suivi de tout un travail d’écriture en atelier de français pour les couplets : c’est le cas de la « chanson pour une marche ».

- Certaines chansons empruntent la forme d’une chanson existante, selon le principe du palimpseste : par exemple pour la chanson « l’alarme » j’avais suggéré à la professeure de français de s’inspirer de la chanson de Graeme Allwright « Qui a tué Davy Moore ?»

- Pour la chanson « le chewing-gum » le refrain a fait l’objet d’un travail de recherche de sonorités à partir du mot en jouant sur les allitérations : chewing-gum, chouette, chou, swing, etc.

En résumé : il en est de la création de chansons avec les élèves comme de toute situation d’écriture de chansons : on peut partir d’un texte qu’on va mettre en musique, ou chercher des paroles sur une musique existante, ou partir d’un court fragment texte-mélodie pour élaborer une suite. La première question à se poser étant bien sûr celle du sens : créer pourquoi ? Pour dire quoi ? Pour nous l’enjeu était de donner la parole aux enfants

Ensuite mon travail de musicien et compositeur a été de valoriser la chanson écrite par les ressources de l’accompagnement, de l’arrangement, du travail du chant et de l’interprétation, jusqu’à l’enregistrement final.

Beaucoup de vos chansons sont devenues emblématiques de ce qu’est l’interculturalité, l’égalité des droits, car vous êtes engagé dans un travail d’éducation citoyenne.

Quelle est votre démarche pour développer ces valeurs chez les jeunes ?

Je vous renvoie au texte en forme de Manifeste que nous avions écrit sur la pochette du disque « Les enfants des quartiers nord brisent la glace. »

« On ne fait pas entrer la vie à l’école ; Elle y est. On ne peut la chasser. Elle couve sous la braise. Ou on l’étouffe, ou on la prend en compte. Quand elle surgit, elle éclate au grand jour, elle se déchaîne, casse, saccage, déclenche l’alarme. Mais elle peut aussi éclater de rire, elle peut aussi chanter (...) »

Autrement dit, c’est la même énergie qui est là chez les jeunes et qui, selon qu’elle est prise en compte ou non, peut se révéler destructrice ou au contraire riche de tout un potentiel de créativité.

Au collège Albert Camus nous avions la volonté de casser la spirale de l’échec : si on place des enfants dans une classe où ils sont déjà considérés comme en échec, ils vont à la limite tout faire pour se conformer à l’image qu’on leur renvoie. Comme je l’ai dit au début, nous avons voulu leur montrer qu’ils sont capables, capables de réussir à créer, avec une volonté de leur donner la parole, avec aussi une règle : qu’on ne peut pas donner la parole aux enfants et la leur reprendre quand celle-ci nous dérange.

Nous avions aussi la volonté de ne pas stigmatiser les enfants issus de l’immigration, il ne s’agissait pas de focaliser sur eux mais de créer des situations d’échanges de culture et de savoirs avec tous les élèves.

Les personnes interviewées dans le film « On n’arrête pas les chansons » disent des choses très fortes à ce sujet, par exemple: « Avec la musique vous nous avez fait partager un plaisir...» « vous nous avez donné des cours de liberté ...»

Ma démarche personnelle d’éducateur dans la suite de ma carrière s’appuie sur quelques fortes convictions : je pense que les jeunes vivent autant que nous adultes tout ce qui se passe dans le monde et le vivent peut-être même de façon plus intense. Cela peut générer de l’anxiété. On peut par le biais de la musique et de la chanson leur permettre d’aborder des questions graves, d’exprimer des ressentis, des émotions, et aussi d’exprimer une solidarité.

C’est ainsi que pour ma chorale de collège j’ai créé une chanson sur le travail des enfants,

« Libérez les enfants » qui a été beaucoup reprise dans les chorales scolaires, et une chanson sur les enfants soldats. Ces chansons ont été interprétées par ma chorale à l’ONU à Genève et font partie de la campagne pour l’élimination du travail des enfants, de l’Organisation internationale du travail. Les jeunes choristes ont vu qu’ils pouvaient toucher et émouvoir même un public constitué de diplomates du monde entier : une expérience qu’ils n’oublieront pas.

Sur le site de l’OIT

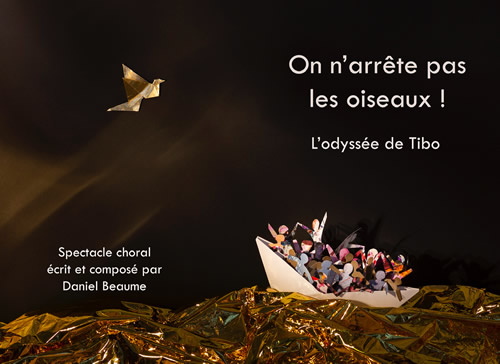

Vous avez publié un très beau livre/CD, « On n’arrête pas les oiseaux » que j’ai chroniqué à l’époque, et qui a eu le coup de cœur de l’Académie Charles Cros (et le mien).

C’est une très belle thématique autour de l’exil. Il est devenu aussi un spectacle, qui tourne toujours. Vous venez d’assister justement à des représentations en Bretagne.

Cela veut dire que votre travail ne reste pas confiné, mais que vous avez un souci de partage, de transmission, ce que vous faites aussi en faisant des formations de formateurs. Pouvez-vous nous en parler ?

En composant l’œuvre « On n’arrête pas les oiseaux », j’ai voulu permettre à des jeunes d’aborder cette question des migrations qui taraude notre société et risque de la tarauder encore plus. Je n’ai pas voulu traiter cela sous un angle victimaire, mais montrer que les gens -et les jeunes notamment – qui font ces parcours si compliqués, sont en quelque sorte des héros des temps modernes. L’histoire de Tibo, véritable odyssée, montre un jeune qui, contraint à l’exil, surmonte plein d’obstacles en faisant preuve d’intelligence, de détermination, de courage. Le sujet est grave, il y a dans l’œuvre des passages dramatiques, mais grâce aux possibilités expressives de la musique cela reste léger et se termine même de façon assez joyeuse.

J’ai pu assister en mai-juin 2024 en Bretagne à une douzaine de spectacles « On n’arrête pas les oiseaux », avec chaque fois de 100 à 150 jeunes choristes. J’ai été très ému par l’engagement et la générosité des jeunes dans leur chant. Ils ont montré par leurs nombreuses questions lors des rencontres que j’ai eues avec eux avant chaque concert, qu’ils ont parfaitement intégré qu’ils étaient les interprètes d’une histoire vraie.

Comment voyez-vous la suite de ce travail ?

-Avec l’association « Terre de Chansons » nous allons œuvrer à faire circuler et interpréter « On n’arrête pas les oiseaux » en sorte que les chansons soient reprises par d’autres enseignants, d’autres chorales.

-Nous continuons à diffuser le livre disque éponyme (coup de cœur de l’académie Charles Cros). -Nous allons également faire en sorte de diffuser le plus largement possible le film « On n’arrête pas les chansons » qui défend des conceptions fortes sur l’éducation, à l’opposé des conceptions rétrogrades que certains veulent promouvoir dans le système éducatif.

Je crois beaucoup au pouvoir de la musique et de la chanson pour toucher les cœurs et, pourquoi pas, donner à penser. Il y a de forts enjeux à agir sur le plan du symbolique, comme le permet l’expression artistique, pour promouvoir un imaginaire désirable autour du triptyque liberté égalité fraternité…C’est pourquoi il faut impulser de nouveaux projets de créations en direction des chorales de jeunes.

Je vous remercie.

Daniel Beaume remettant en 2023 au maire de Marseille Benoît Payan

le dernier exemplaire du disque vinyle "Les enfants des quartiers nord brisent la glace",

pour les Archives de la Ville de Marseille.

(Photo Vincent Beaume)

Liens et références :

Sur l’impact de ces chansons, il existe plusieurs documents :

- Sur l’origine et l’histoire de la « chanson des enfants des quartiers nord » , un podcast de France Culture :

franceculture/la-chanson-de-mehdi

Sur les chansons des enfants des quartiers nord, un article : marsactu.fr

Sur l’ensemble de ces expériences avec le recul du temps : le film documentaire « On n’arrête pas les chansons » (52’) production Terre de Chansons, réalisation Marielle Gros.

Sur le livre-CD « On n’arrête pas les oiseaux » : charlescros

Sur le spectacle « On n’arrête pas les oiseaux », vidéo intégrale du spectacle :

Sur la cité d’urgence La paternelle : marsactu.fr

Renseignements pratiques :

Dans l’optique de la diffusion de la chanson comme outil pédagogique de réflexion et de citoyenneté,

toutes les partitions des compositions de Daniel Beaume sont à la disposition des enseignants ou éducateurs

qui souhaiteraient les utiliser dans le cadre d’un projet éducatif.

Pour monter l’œuvre « On n’arrête pas les oiseaux » demandes de partitions beaume.daniel@wanadoo.fr

Pour visionner et diffuser le film « On n’arrête pas les chansons» terredechansons@orange.fr

Pour commander le livre-disque « On n’arrête pas les oiseaux » beaume.daniel@wanadoo.fr

Le site de l’association Terre de Chansons : terredechansons